『コラム』

- ラグスタジアム

- 2025/03/31

【ラグスタジアム】アスリートがウエイトトレーニングを行う上で気をつけたいポイント

皆さんこんにちは!ラグスタジアムトレーナーの北岡です。

今回はアスリートがウエイトトレーニングを行う上で気をつけたいポイントについて解説していきます。

ウエイトトレーニングは正しい理解と手順で実施することでパフォーマンスを高める最高のツールになります。

ぜひ今回のコラムを参考にウエイトトレーニングの取り組み方を見直してみてください。

アスリートにおけるウエイトトレーニングの必要性

数あるトレーニングの中で何故、多くのアスリートがウエイトトレーニングを選択するのか、

結論から言うと身体の組織を変える上でウエイトトレーニングが一番効率的で効果的なトレーニングだからです。

トレーニングには漸進性過負荷の原則(筋力やパフォーマンスを高めていくためには段階に合わせて徐々に負荷を増やしていく必要がある)という法則があります。

ウエイトトレーニングであればダンベルやバーベルプレートさえあれば際限なく負荷を高めていくことが可能であり、またその量や強度、スピードなどを変えることで筋肉を大きくする、筋力を高める、爆発力を高めるなど同時に様々な効果を獲得することができます。

ウエイトトレーニングで意識したいポイント

アスリートがウエイトトレーニングを行う際に気をつけたいポイントがこちら

- 可動域を最大限使い、柔らかい切り返しができているか

- 時期によって強度と量を調整できているか

- ストレッチやケアをセットで行えているか

可動域を最大限使い、柔らかい切り返しができているか

皆さんはウエイトトレーニングを行う際、トレーニングフォームの可動域や切り返しについて意識したことがありますか?

トレーニングは基本的に動かしている部位とその範囲の筋力が向上します。つまり動かしている範囲が狭いと狭い範囲の筋力しか強化することができません。

よくあるのが、バーを胸の近くまで降ろせていないベンチプレス、ちょこっとしかしゃがめていないスクワットです。

特にウエイトトレーニングを始めたばかりの選手は重量が上がっていくことに目を向けすぎてトレーニングフォームの可動域が狭くなりがちです。

トレーニング効果を最大化するためにも、ベンチプレスならバーが胸につくまで降ろす、スクワットなら太ももが地面と平行になるくらいまでしゃがむ、ショルダープレスなら腕が耳の横にくるまで持ち上げる、懸垂であればバーの上に顎が出るまで引き上げるなど、可動域を大きく使うことを意識してみてください。

もう一つは「適切なタイミングで必要なだけ力を出す」ということを意識してみてください。常に力んだフォームでトレーニングを続けてしまうとスポーツ動作もぎこちなくなってしまいます。

スクワットやデッドリフトで立ち上がる時、ベンチプレスで持ち上げる時など瞬発的な挙上を必要とするトレーニングでは「ゴム」をイメージしながら強く速くしなやかに行うようにしてみてください。

時期によって強度と量を調整できているか

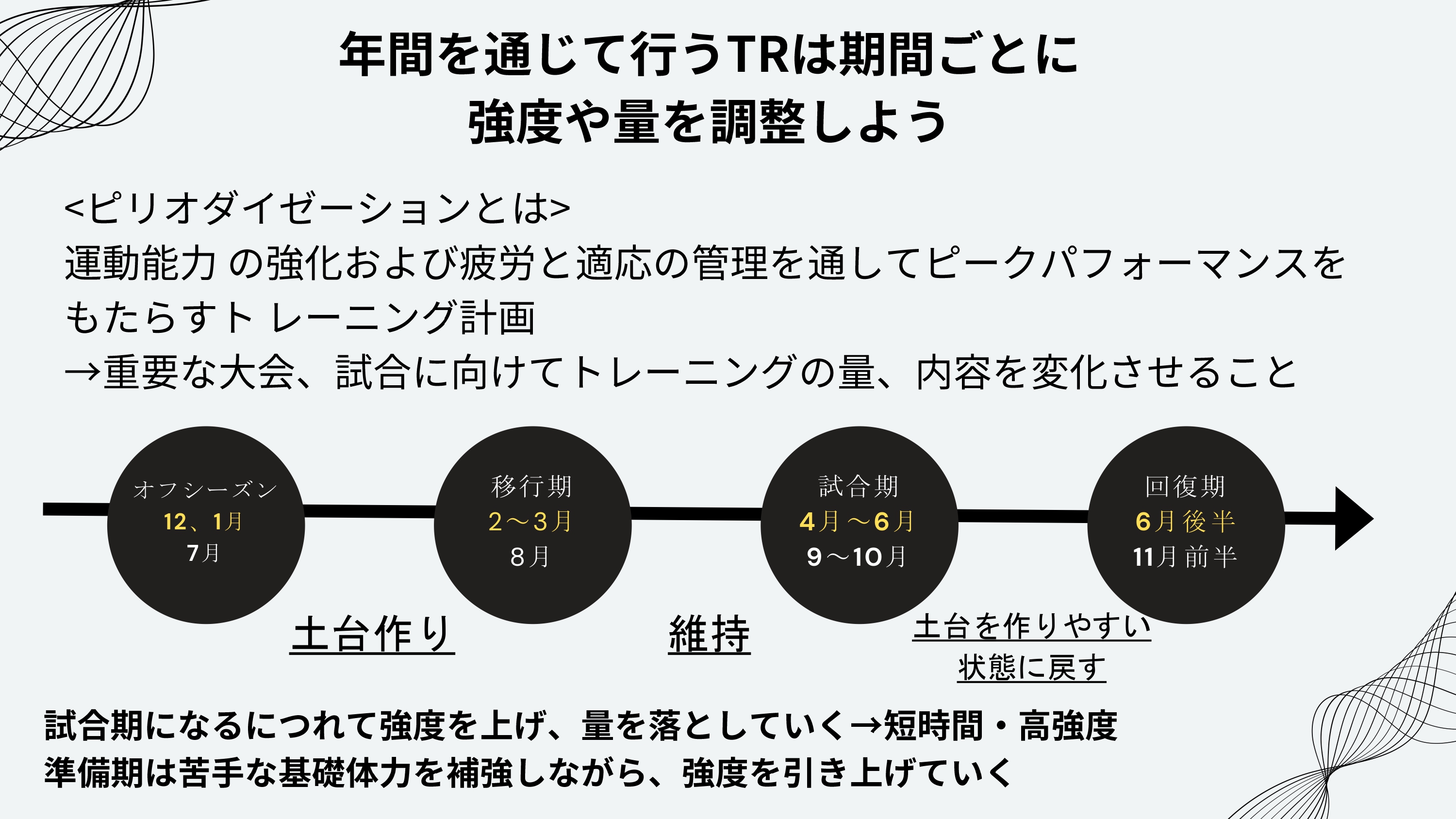

↑例)大学野球のピリオダイゼーション

トレーニングには一年間をいくつかの期間に分け、段階ごとにトレーニングを計画するピリオダイゼーションというものがあります。

計画を立てずに何となくウエイトトレーニングを行ってしまうと①オフシーズンに増やした体重がもとに戻ってしまう②ハードなトレーニングを続けているのにコンディションが下がってしまうなどのエラーが起こりやすくなります。

このようなエラーを防ぐのがピリオダイゼーションです。

もちろん全て計画通りに実施していくことは不可能ですが、大凡自分の中でピリオダイゼーション的な考えがあるとウエイトトレーニングによって生じるリスクやデメリットを防ぎながらカラダ作りを進めることができます。

ピリオダイゼーションの例

一例をご紹介します。A君は高校野球をしており、夏の大会(7月)に向けてカラダ作りを行っていきます。

まずは準備期(オフシーズン)です。高校野球のオフシーズンにあたる11月~1月は試合がない分、春~夏よりはトレーニングに時間を割くことができると思います。この時期はトレーニングの頻度と量を意識的に増やして土台作りを行います。

頻度は週に3回~5回、メニューは5種目~8種目、量は8~15回×3~5セットの様に頻度と量を増やして全身をバランス良く鍛えていきましょう。

次に移行期です、移行期は名前の通りオフシーズンからシーズンイン(試合期)に移行する期間です。(2月~4月)

このフェーズでは頻度は週に3~4回、メニューは4~6種目、量は6回~10回×2~3セットのようなイメージで疲労が溜まりすぎないよう調整を行いましょう。

冬場は80kg10回×3セットで行っていたスクワットを90kg5回×2~3セットに調整するようなイメージです。

次は試合期です。試合期は試合や練習がメインとなり、トレーニングの時間を長く取るのが難しくなってきます。ただここでトレーニングをやらなくなってしまうと体力が低下し、スポーツのパフォーマンスも落ちてしまいます。

ですのでこの時期は疲労の蓄積に注意しながら短時間で高強度のトレーニングを行うようにしましょう。

移行期に行っていた90kg5回×2~3セットを→95kg3回×2~3セットのように更に短く強度を高く設定するようなイメージです。

加えてメニューに関しても全身を爆発的に使うスクワットやオリンピックリフティングなどを優先的に選んだ方がコンディションを高めていけるでしょう。

これまで行き当たりばったりでトレーニングをしていたという選手はぜひ計画を立ててトレーニングを実施してみてください。

ストレッチとケアができているか

最後にストレッチやケアをセットで行えているかについて解説していきます。

ベンチプレスで追い込んだ直後に腕を後ろに引いたり、上半身を捻ると動きにくいように、ウエイトトレーニングでは強い筋収縮が起こることで一時的に可動域が狭まることがあります。

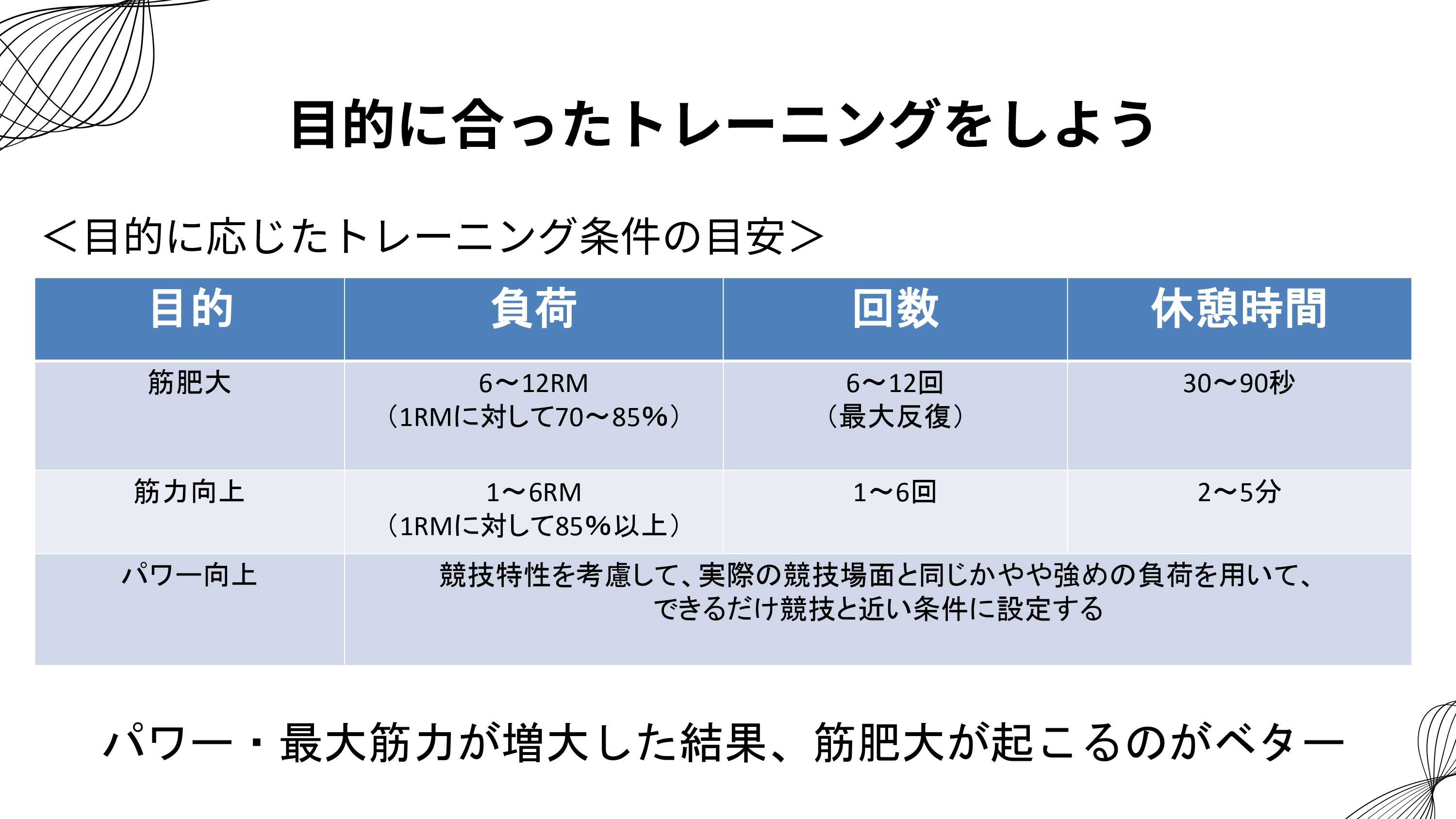

これは特に筋肥大を目的としたトレーニング条件で起こりやすいです。

このまま放置してしまうと徐々に関節の動きが硬くなり、スポーツパフォーマンスに悪影響となってしまいます。

これを防ぐためにもウエイトトレーニングを実施した後はストレッチやケアを行うよう習慣化しましょう。

下記の動画で紹介しているスコーピオンストレッチはベンチプレス後の小胸筋ストレッチとして非常におすすめです。

動画では肘が寝ていますが、画像のように肘を上に挙げて行うことで肩の前側~胸の辺りがストレッチされると思います。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回はアスリートがウエイトトレーニングを行う上で気をつけたいポイントについて解説していきました。

ぜひ今回のコラムを参考にウエイトトレーニングの取り組み方を見直してみてください!

.jpg)