『コラム』

- 野村整形外科

- 2025/07/09

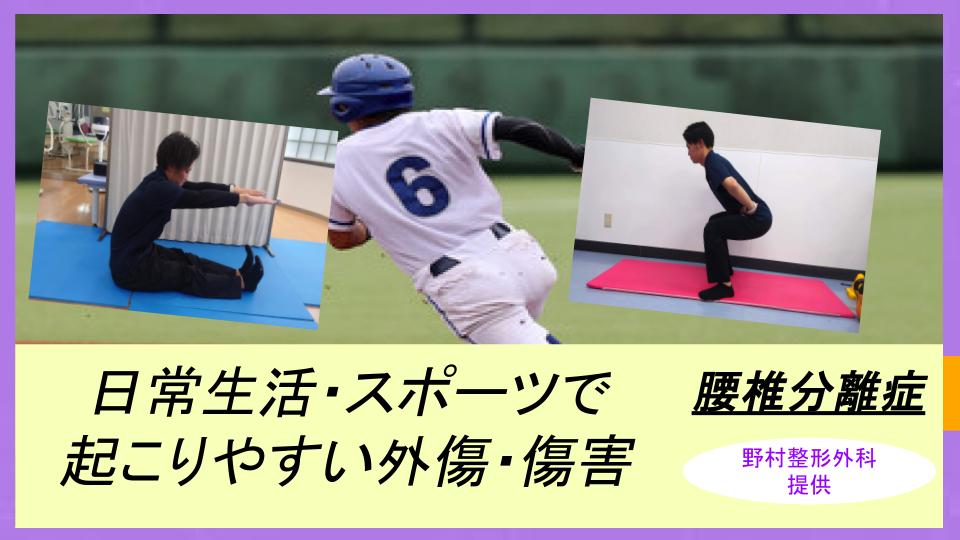

【野村整形外科】日常生活・スポーツで 起こりやすい外傷・傷害 腰椎分離症編

前回は足関節捻挫の説明、予防方法、リハビリテーションと3部にわたりご紹介させていただきました。

今回は、腰椎分離症についてご紹介させていただきます。

症状

腰椎分離症は腰椎の椎弓という部分が疲労骨折により、分離してしまう状態です。

特に成長期のスポーツ選手に多く見られ、腰を反らす動作やひねる動作を繰り返すことで発症しやすいとされています。

腰椎分離症は、腰痛の場合とおしりや大腿(太もも)の痛みを出す場合があります。

10〜15歳頃から生じますが、子供〜高齢者まで幅広い年齢を対象に症状が現れます。

原因と病態

主な原因として学生年代では、スポーツ活動でのジャンプや腰部の回旋を行うことで腰椎の後方部分に亀裂が入ってしまいます。

1回の衝撃で起こる外傷(ケガ)ではなく、スポーツの練習などで繰り返し腰椎を反らしたり回したりすることで起こります。

分離症のリスクとして、一般の方は5%程ですが、スポーツ選手では30〜50%あるといわれます。また、10代で分離症を経験する人は成人後、腰椎すべり症を起こす可能性があります。

診断方法

腰椎分離症の診断方法は、主に画像検査と身体検査によって行われます。

画像検査では、①レントゲン②CT③MRIなどが用いられ、分離の有無や程度、病期を評価します。

身体検査では、④腰椎伸展テスト⑤Kemp’s testなど、特定の動作時の痛みを調べることで、分離症を疑う所見がないか確認します。

①レントゲン

椎弓の分離を確認します。分離が進行すると、犬の首輪のような「スコッチテリアサイン」と呼ばれる像がみられることがあります。

②CT

分離の有無や病期を詳細に評価できます。特に、疲労骨折の初期段階や、レントゲンでは分かりにくい骨折線の状態を把握するのに有用です。

③MRI

疲労骨折の初期や、神経の圧迫状況を調べるのに役立ちます。

④腰椎伸展テスト

腰椎を後ろに反らせる動作で、痛みがあるかどうかを確認します。

⑤Kemp’s test

立位または座位で腰を反らし、回旋させるテストです。分離症の場合、腰痛が誘発されることがあります。

治療方法

腰椎分離症の治療は、大きく分けて保存療法と手術療法の2つになります。

保存療法では、①安静と固定②薬物療法③リハビリテーションなどを行います。

手術療法は保存療法で効果が見られない場合や、症状が重い場合に検討されます。

①安静と固定

骨癒合を促すために、コルセットなどで腰椎を固定し、安静を保ちます。初期の疲労骨折の場合は、1ヶ月程度の安静が必要となることがあります。

②薬物療法

痛みや炎症を抑えるために、鎮痛薬や湿布、場合によっては神経ブロック注射などが用いられることがあります。

③リハビリテーション

腰椎の安定性を高めるための体幹トレーニングや、柔軟性を高めるためのストレッチなどを行います。

まとめ

腰椎分離症は、初期にはレントゲンで分かりにくい場合があります。

正確な診断が必要な場合はCTやMRI検査も併用することが推奨されています。

特に成長期のスポーツ選手は、腰椎分離症になりやすい傾向があり、個人差が生まれやすくなるため早期発見、早期治療が必要です。

腰の痛みが続くようであれば医療機関へ訪ねましょう。

.jpg)